Ein Teil der deutschen Geschichte, der sich gut verkaufen lässt

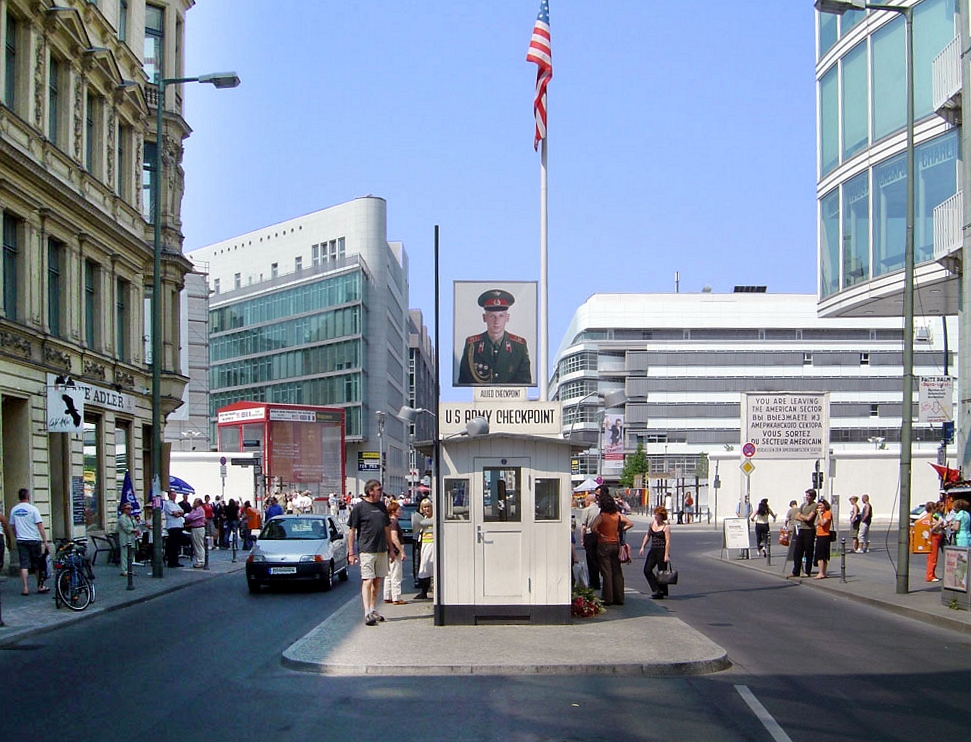

Für jemanden, der in Tschechien aufgewachsen ist, steht die DDR logischerweise für etwas Anderes als für diejenigen, die in Deutschland sozialisiert wurden. Die Frage, was heute von der DDR geblieben ist, kann ich deswegen nur anhand meines bisherigen Aufenthaltes in Berlin beurteilen. Die Art und Weise, in der dieser Teil der deutschen Geschichte im öffentlichen Raum der Hauptstadt präsent ist, führt mich zu dem Gedanken, dass die DDR hauptsächlich als ein attraktiver und gewinnversprechender Verkaufsartikel gilt. Die Besucher der Stadt, die zum Sinnbild der deutschen Teilung wurde, werden beinahe an jeder Ecke dazu aufgefordert, einen Teil des ehemaligen sozialistischen Deutschlands zu kaufen. Ein paar Schritte vom Überrest der Berliner Mauer entfernt bietet sich die Möglichkeit, mit einem bunt bemalten legendären DDR-Wagen durch die Stadt zu fahren. Beim Stadtbummel geht man an unzähligen Souvenir-Läden vorbei, die außer gewöhnlichen Ansichtskarten auch angebliche Stücke der 28-jährigen physischen Trennung zwischen den Deutschen anbieten. In anderen Geschäften kann man alle denkbaren Gegenstände mit der Figur der ostdeutschen Ampeln kaufen – das Angebot geht von T-Shirts über Thermoskannen bis zum Badeschwamm.

Auf dem Flohmarkt findet man dann Gasmasken, DDR-Flaggen und unterschiedlichste Auszeichnungen, die den „Helden“ der sozialistischen Gesellschaft verliehen wurden. Nach diesem anstrengenden Programm kann man sich im „Ostel“ erholen, einem Hotel, das mit DDR-Möbeln aus den 70er und 80er Jahren eingerichtet ist. Was nach der DDR im heutigen Berlin geblieben ist, sind Gegenstände, die früher zum Alltag der meisten DDR-Bürger gehörten und die 29 Jahre nach dem Ende der DDR als exotische Trophäen dargestellt und vermarktet werden.

von Karolína Bukovská

Wissen – Unwissen – Teilwissen

Ich erinnere mich, dass vor etwa acht Jahren eine Schlagzeile durch die Berliner Zeitungen ging: „Schüler verklären die DDR!“

In einer Studie, zu der Berliner Schüler*innen befragt wurden, hatte man festgestellt, dass diese so gut wie gar nichts über die DDR wussten. Unter anderem wussten sie nicht – und an diese Aussage erinnere ich mich vor allem –, dass es sich bei der Staatsform der DDR um eine Diktatur gehandelt hatte.

Ich weiß noch, dass mich, damals selbst Schülerin im vormals westlichen Teil Berlins, die Ergebnisse der Studie überhaupt nicht überraschten oder schockierten. Vielmehr dachte ich spöttisch: Warum wundert ihr euch? Ist doch klar, wenn man das Thema in der Schule nicht gescheit behandelt! Ich persönlich verstand die befragten Schüler*innen nur zu gut. Zu einer differenzierten Vermittlung dessen, was die DDR war und was sie ausmachte, war es auch in meinem Geschichtsunterricht nicht ausreichend gekommen. Einerseits weil das Thema im Rahmenlehrplan marginalisiert wurde, andererseits, weil meine Geschichtslehrerinnen (ausschließlich aus dem Westen stammend) das geteilte Deutschland ja erlebt hatten und ihnen nicht bewusst war, dass diese Periode für uns Schüler*innen eben schon Geschichte war, die man uns erklären musste.

Ich sehe das nicht als persönlichen Fehler meiner Lehrerinnen an, sondern als strukturelles Problem, das unsere Generation betrifft: aufgewachsen in einem wiedervereinigten Deutschland, aber in einem sozialen und medialen Umfeld, in dem die Vergangenheit der Teilung noch präsent und meist als selbstverständliches Wissen vorausgesetzt ist. Sicher besteht die Möglichkeit, sich durch ein vielfältiges Medienangebot tiefergehend und kritisch mit DDR-Geschichte zu befassen. Dennoch ist mein Eindruck, dass die Darstellungen, mit denen ich aufgewachsen bin, häufig einseitig und von Vorurteilen geprägt waren. Daher erscheint mir das, was von der DDR für die Generation der nach der Wende Geborenen geblieben ist, oft als ein fragmentarisches und oberflächliches Bild. Um dies zu überwinden und zu ändern, sollte man sich selbst mit Interesse, Neugier und kritischem Denken auf Entdeckungsreise begeben.

Anonym

Der Humor der Anderen

Es ist relativ einfach, als durchschnittlicher Amerikaner seine Schulzeit zu verbringen, ohne zu merken, dass Deutschland eine Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg hat. Klar, dass es ein Deutschland gibt, würde dieser Ami wahrscheinlich antworten, und klar, dass dieses Deutschland zwischen 1945 und heute eine Geschichte haben muss. Was wir in der Schule über Deutschland lernen, ist vor allem die Geschichte des Nationalsozialismus. Unser Gesamtbild von Deutschland, das wir dann weiter durch Quellen ergänzen, besteht aus Nazis und Trachten.

Naja, in einem Land, wo es der Mehrheit der Bevölkerung schwerfällt, die USA auf der Landkarte zu finden, überrascht es kaum, dass wir wenig über Honecker oder Hohenschönhausen wissen? Nein, eigentlich nicht.

Ich hatte das Glück – und ich meine das ernst –, zwei Jahre in drei Bundesländern der ehemaligen DDR zu arbeiten und zu leben. Ich muss zugeben, ich hatte schon eine Ahnung von der DDR, als ich meinen Koffer in Dessau-Roßlau auspackte. Ich hatte all die notwendigen Filme, wie Good Bye, Lenin! oder Das Leben der Anderen geguckt, in Uni-Kursen, wo ständig Witze über den dunklen Osten gerissen wurden. Die einzigen Amerikaner, die über Ostdeutschland informiert sind (German Majors), sind informiert genug, um sich darüber lustig zu machen.

Die meisten Ostdeutschen, mit denen ich in den folgenden Jahren Kontakt hatte, brachten ihrer Situation einen gewissen Sinn für Humor entgegen. Es gab Witze über die einzigartige Küche des Ostens, über die sogenannte Freikörperkultur, über die Stasi und die vielen Dialekte, von Erzgebirgisch bis Nordthüringisch. Ich hatte das Gefühl, dass man lernt, das Lustige und Seltsame aus etwas Verlorenem zu pflücken, damit man sich selbst über diese verschwundenen Dinge lustig machen kann. Eine Art Selbstschutz und eine Entschärfung durch Humor, oder vielleicht, weil Lachen die beste Medizin ist.

Die meisten, mit denen ich über Wende und Wiedervereinigung sprach, brauchten ein Heilmittel. Oft wurden Dinge erwähnt, die sie vermissten. Oft wurde das heutige Leben als zu schnell, zu oberflächlich oder zu verwirrend beschrieben. Das war keine Trauer, dieser Begriff stimmt nicht. Nein, es war das Gefühl, dass etwas fehlt, aber niemand sonst hat es bemerkt.

Ich habe schon zu viel geschrieben. Kurz gesagt: Aus meiner eigenen Erfahrung ist das, was von der DDR bleibt, der Humor. Bald wird es ihn vielleicht auch nicht mehr geben, bald wird ihn keiner verstehen oder lustig finden. Aber momentan, macht so viele Witze, wie ihr wollt, Genossen.

von Charlie Perris

Die Kindheit meiner Eltern, meine Kindheit

Vor einigen Jahren während meines Auslandssemesters fragte mich ein guter Freund, wie es denn für meine Eltern gewesen sei, in der DDR aufzuwachsen. Minutenlang versuchte ich daraufhin, die Eindrücke, die ich aus den Erzählungen meiner Eltern gewonnen hatte, zu schildern: eigentlich ziemlich friedlich und wohlbehütet, aber eben eingeschränkt, irgendwie unpolitisch und manchmal erdrückend langweilig. Es gelang mir dabei nicht, all die Zwischentöne wiederzugeben, die kleinen Details und großen Empfindungen, die eben mitschwingen, wenn Eltern über ihre Kindheit berichten.

Ich rang mit den Worten, wollte ich doch meine Eltern so realistisch, aber auch so „normal“ wie möglich darstellen. Gleichzeitig spürte ich, dass mich sowohl die Frage als auch meine unzureichende Antwort darauf irritierten. Schließlich meinte ich: „Wie es für meine Eltern war, in der DDR aufzuwachsen? Vermutlich ganz normal.“

Eine ähnliche Frage an die Menschen, die mit am Tisch saßen und aus Franken, Köln und dem Rheinland kamen, wäre mir nicht eingefallen, wusste ich doch aus dem Geschichtsunterricht, zahllosen Büchern und Filmen, wie das Leben in den 1960er und 1970er Jahren aussah. In den darauffolgenden Tagen begann ich zu überlegen: Welche Ausdrücke, die ich verwende, klingen irgendwie ostig? Welche Lehrer, die mich geprägt hatten, hatten ihre Berufe in einer ganz anderen Zeit, aus einer anderen Motivation oder auch aus mangelnden Alternativen gewählt? Warum waren Kirchen für mich immer nur Sehenswürdigkeiten, beeindruckende Bauwerke, die früher mal richtig genutzt wurden? Und war die Jugendweihe nicht das „Normalste“ auf der Welt?

Auf einmal, mitten in den umbrischen Bergen, umgeben von den neugierigen Gesichtern meiner Freund*innen, bekam ich das Gefühl, auch meine Kindheit in den 90er und 2000er Jahren sei irgendwie anders, eben nicht „normal“ gewesen. Vor allem über den Umweg der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der DDR begann ich, ihre Überreste bewusst als solche wahrzunehmen. Die Kinderbücher, die mir mein Vater früher vorlas, vielleicht weil sie ihn an seine Kindheit erinnerten, vielleicht weil er sie einfach nur gut fand, sind nun der Forschungsgegenstand einer Kollegin: Angst und Unsicherheit als zentrales Merkmal der Kinderliteratur in der Ära Honecker. In die Literaturliste für meine Chefin schreibe ich Berlin (Ost), in Klammern. Vorsichtshalber checke ich den Hintergrund des Autors, um zu überprüfen, ob seine Publikationen überhaupt verwendbar sind.

Mein MIFA-Fahrrad auf dem Hinterhof lehnt an dem meines Mitbewohners und steht dort für zwei verschiedene Familiengeschichten, und auf einmal ist mein Fahrrad nicht mehr nur ein Alltagsgegenstand, sondern Zeugnis eines gewissen „Anderen“. Meine Eltern sind manchmal etwas verwundert darüber, welche Fragen ich ihnen stelle, um mögliche Thesen für meine Hausarbeiten zu formulieren. Viele Dinge scheinen ihnen nicht erzählenswert, eben zu „normal“, um relevant für mein Geschichtsstudium zu sein. Und manchmal bin ich mir da selbst nicht so sicher.

Anonym

Das Leben der Anderen

Es ist nicht allzu lange her, da standen sie, die Menschen, versammelt vor dem Brandenburger Tor, um die Deutsche Einheit zu zelebrieren. Zum 28. Mal. Noch weitere Jahre sollte dieser gedacht werden, Ost und West zusammen, ein Ganzes. Genauso wie die Schablone aus Pappe auf dem Brandenburger Tor, die auf der ehemaligen Westseite Berlins das Bild der Verbindung und gleichzeitig das Überwinden der Vergangenheit verdeutlicht.

Der Mauerfall und das Ende der DDR sind Ereignisse, die in meiner Generation keine allzu große Rolle zu spielen scheinen. Das Ereignis selbst markiert eine Zäsur in der deutschen Geschichte, aber keine, die unmittelbar das eigene Leben beeinflusst hätte. Sagt eine Person, die im Westen geboren und aufgewachsen ist. Dennoch ist sie präsent, diese Vergangenheit in den Köpfen dieser Generation, in Bildern, Filmen und Objekten, welche man vielleicht beim Entrümpeln auf dem Dachboden findet. Oder wenn man eine Stadttour durch Berlin macht. Dann stößt man auf die Stolpersteine der DDR. Aber nur dann. Stolpersteine in der Erinnerung gibt es nicht. Diese Vergangenheit scheint in der Ferne zu liegen, eben das Leben dieser „Anderen“ gewesen zu sein.

Ich kenne niemanden, der unmittelbar in dieser Zeit gelebt hat, und wenn jemand die Deutsche Demokratische Republik erlebt hat, so ist er schon so sehr in die „westliche Welt“ integriert, dass er sich diese Zeit auf keinen Fall herbeisehnt. Eine Zeit, in der die Sehnsucht nach Freiheit nach einem eigenen selbstbestimmten Leben das Leben selbst kosten konnte. Vielleicht übertreibt dieser Text die negativen Aspekte eines einst linken totalitären Staates. Vielleicht gab es ein Teilen, einen Zusammenhalt, auch ungezwungen, zwischen den Genossinnen und Genossen, und den ehrlichen Glauben an den real existierenden Sozialismus. Aber ich kann es nicht sagen. Denn diese Zeitperiode erscheint schleierhaft, voller Lücken, nicht so fern in der historischen Zeitachse oder zu der persönlichen Lebensspanne bisher, doch in der Wahrnehmung. So bleibt es bisher immer das Leben der Anderen. Der „Ossis“, der Damaligen. Das Weiterleben dieser Begriffe in den Witzen, in nachgestellten Dialekten. In dem Emblem, ein Hammer und ein Zirkel – eingebrannt ins Gedächtnis, obwohl vor der Geburt meiner Generation entstanden – in den Plattenbauten, die man beim Vorbeilaufen sieht.

Doch ist nur das von der DDR geblieben? Was ist nicht geblieben? Das Bild geht zurück auf die Ausstellungen und die Pappe am Brandenburger Tor am 3. Oktober. Auch wenn wir nun eine Einheit sind, ein Ganzes, so wäre es doch interessant, das „Andere“, „Ferne“ präsenter aufleben zu lassen, nicht nur in Museen, sondern auch in Kunst und Kultur. Dazu gäbe es sicherlich weitere 364 Tage und tausend Möglichkeiten – oder nicht?

Anonym

Eine Annäherung

Der 9. November 1989 war – so will es die Familienlegende – mein erstes Fernseherlebnis. Nur wenige Monate nach meiner Geburt führte die Öffnung der Grenze zur Aushebelung der erzieherischen Maxime „Kein Fernsehen vor dem Kind“.

Mehr als zwei Jahrzehnte später ziehe ich selbst nach Berlin, und von der DDR ist, in meiner Wahrnehmung, nicht viel geblieben. Und wenn doch, dann ist sie schon bearbeitet, in Museen, Gedenktafeln oder Souvenirs. Ich bleibe lange auf Distanz, NS-relativierende Vergleiche haben mir das Thema verleidet. Nun stehe ich regelmäßig auf einem Gelände, auf dem sich einst der sogenannte Todesstreifen befand und zeige auf einem Foto auf eine grüne Fläche unweit des Brandenburger Tors. Das Denkmal für die ermordeten Jüd*innen Europas besteht in seiner Form, weil hier von der DDR nichts geblieben ist, sondern ein Teil von ihr eingeebnet wurde. Nur durch diese Vorgeschichte war es möglich, ein Kunstwerk in diesen Ausmaßen so zentral in der Stadt zu platzieren.

Genau die Wahrnehmung dieser Lücke lenkt meinen Blick auf die Dinge, die eben doch geblieben sind und mir durch ihre Greifbarkeit den thematischen Zugang erleichtern. Spannende Architektur an der Frankfurter Allee, das Funkhaus Nalepastraße oder Ehrungen von Anarchisten und Kommunisten in Form von Straßennamen. Dort, wo ich feststelle, was bleibt und was nicht geblieben ist, schließt sich für mich die Frage an, wie ich damit umgehen will. Aber ich merke, wie sich meine Distanz verringert.

Anonym

Die gedachte Grenze

Was ist für mich von der DDR geblieben? Als ein am 1. Januar 1991 im damals seit drei Monaten wiedervereinigten Deutschland Geborener habe ich diese Frage in meinem Kopf zunächst reflexartig mit „gar nichts“ beantwortet. Doch bei genauerem Hinsehen musste ich feststellen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Zwar existiert die Deutsche Demokratische Republik seit rund dreißig Jahren nicht mehr, und ich genieße den Luxus, mich in meinem Geburtsland frei bewegen zu können, bei Wahlen meine Stimme nicht der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, zu geben oder eine Bespitzelung durch das Ministerium für Staatssicherheit befürchten zu müssen.

Aber spaziere ich durch meine ehemals geteilte Heimatstadt Berlin, bleiben mir natürlich bestimmte Reminiszenzen an den sozialistischen Einheitsstaat im Stadtbild nicht verborgen: Die Plattenbauten an der Karl-Marx-Allee, der Fernsehturm, Mauerreste an verschiedenen Orten der Stadt, das Marx-Engels-Forum in Mitte oder die gemieteten Trabis, die man vereinzelt auf der Straße sieht, sind nur einige Beispiele dafür. Tatsächlich sind es aber nicht die materiellen Dinge, die mich im Alltag tangieren beziehungsweise „für mich“ von der DDR geblieben sind. Es sind vielmehr medial und durch mein soziales Umfeld vermittelte Schlagwörter, wie zum Beispiel „Ossi“ und „Wessi“, „Neue Bundesländer“, „Dunkeldeutschland“ oder „Stasimethoden“. Denke ich im Einzelnen über diese Wörter nach, fällt mir schnell auf, dass sie sich problemlos relativieren und aktualisieren ließen. Der „Ossi“ und der „Wessi“ sind nicht mehr durch eine innerdeutsche Grenze voneinander getrennt, sondern eigentlich bloß durch eine bestimmte geographische Distanz innerhalb des wiedervereinigten Deutschlands oder durch die gedachte Grenze, die durch die Verwendung dieses Wortpaares evoziert wird. Die „Neuen Bundesländer“ sind bei objektiver Betrachtung nach etwa einem Dritteljahrhundert auch nicht mehr wirklich neu. Auch außerhalb „Dunkeldeutschlands“ werden rechte Parteien gewählt, existieren Xenophobie und Intoleranz. Und die „Stasimethoden“ könnte man auch treffend in „NSA-Methoden“ umtaufen. Dennoch begegnen mir diese Begriffe gefühlt so gut wie jeden Tag und tragen somit dazu bei, dass auch für mich als Nachgeborenem etwas von der DDR geblieben ist: eine Erinnerung an etwas, das ich nie erlebt habe, und eine gedachte Grenze in meinem Kopf, die ich zugegebenermaßen nur schwer überwinden kann.

Anonym

Zitation

Annette Schuhmann (Hg.), Erinnerungskultur, in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://dev.zeitgeschichte-online.de/editorial/erinnerungskultur